O VINTISMO

A VILAFRANCADA

Quarto de cinco artigos sobre o Vintismo.

Entre 1820 e 1823, após duas sublevações militares, no Porto e em Lisboa, um grupo de homens de ideias políticas avançadas liderou os destinos de Portugal na tentativa de o retirar da crise profunda e generalizada em que se encontrava, procurando, para esse efeito, mudar as velhas estruturas políticas, económicas e sociais em que o país assentava há séculos.

Essa missão regeneradora encontrou muitos obstáculos e acabou por não resistir mais do que três anos. Porém, ao iniciarem o processo de desmantelamento do Antigo Regime e ao terem conseguido levar a cabo uma primeira experiência de organização política liberal, de que resultou a primeira Constituição portuguesa, aqueles homens colocaram Portugal no caminho da modernidade e deixaram uma herança político-ideológica com um impacto que se faria sentir durante os cem anos seguintes.

Esta época decisiva da contemporaneidade portuguesa ficou conhecida como Vintismo, e em cinco capítulos sintéticos procuraremos contar a sua história.

Começámos com o momento inaugurador do período vintista, a chamada Revolução Liberal, que eclodiu primeiro no Porto, em agosto, depois em Lisboa, no mês posterior, referindo, igualmente, quais os motivos que estiveram na sua origem. Depois, abordámos um momento de conflito entre os próprios revolucionários quanto ao rumo a tomar, que ficou conhecido como a Martinhada. Seguiu-se um capítulo sobre as Cortes Constituintes, no qual se focam as eleições que escolheram os seus membros (as primeiras eleições portuguesas), o seu trabalho legislativo, e as características fundamentais da Constituição que elaboraram. Este capítulo incide sobre o golpe que colocou um ponto final no Vintismo, a Vilafrancada, mas inclui também uma breve reflexão sobre as razões pelas quais a experiência vintista terminou tão cedo e a herança que deixou para a posteridade. Finalmente, terminaremos com uma análise sucinta do debate parlamentar acerca de uma das produções legislativas mais relevantes das Cortes Constituintes, a lei de liberdade de imprensa.

IV - A Vilafrancada (1823)

A reação vitoriosa ao golpe da Martinhada, a elaboração de legislação inovadora, a aprovação e decretação da Constituição, o seu juramento pelo rei D. João VI, a realização de novas eleições em novembro de 1822 e a consequente reunião das Cortes Ordinárias no mês seguinte, foram momentos fundamentais para o liberalismo vintista, mas são enganadores quanto à sua real força, apoio e sustentabilidade. A verdade é que ao longo daqueles primeiros dois anos e meio, a par de todas as conquistas mencionadas, os liberais tiveram de enfrentar várias tentativas e formas de resistência por parte dos defensores do regresso ao absolutismo, bem demonstrativas das muitas dificuldades de implantação do novo regime.

D. João VI, Rei de Portugal [entre 1816 e 1818?], pormenor de óleo sobre tela, Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

Logo de início, foram os diplomatas portugueses contrários à Revolução que, invocando o facto de o rei não ter reconhecido a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, levaram a cabo uma campanha de descredibilização do novo regime junto das potências estrangeiras, tentando que estas aplicassem sanções a Portugal ou até mesmo que interviessem militarmente no País. Depois, em março de 1821, como já foi referido no artigo anterior, o cardeal-patriarca, D. Carlos da Cunha e Meneses, recusou-se a jurar dois pontos das Bases da Constituição1, uma atitude simbólica de grande importância, visto tratar-se do detentor do mais alto cargo eclesiástico português. E não esteve sozinho nessa decisão, visto que o bispo de Angra e o bispo de Olba também rejeitaram o juramento constitucional, tendo sido igualmente punidos.

Durante o ano de 1821 sucederam-se vários atos de terrorismo contrarrevolucionário um pouco por todo o País – assaltos, roubos, fogos postos, ameaças de morte e até homicídios –, e, já em abril de 1822, foi a vez de ser descoberta e abortada uma conspiração antiliberal que pretendia dissolver as Cortes, depor o rei e colocar no trono o seu filho mais novo, o infante D. Miguel, um absolutista convicto.2

Em novembro de 1822, a rainha D. Carlota Joaquina, que era profundamente avessa ao liberalismo, negou-se a jurar a Constituição, tendo-lhe o Governo retirado, em consequência, «todos os direitos civis e políticos, inerentes tanto à qualidade de cidadão como à dignidade de rainha». Foi ainda condenada a abandonar de imediato o território português, mas acabou apenas por lhe ser fixada residência na Quinta do Ramalhão, em Sintra, depois de ter conseguido a suspensão da pena graças a um parecer médico. O caso chegou às próprias Cortes, onde o recém-eleito deputado antiliberal José Acúrsio das Neves se destacou na defesa da rainha, dando uma notoriedade pública à causa absolutista que os liberais certamente não desejariam.3

Dom Miguel, [Lisboa, na Impressão de Alcobia, 1823], gravura, BNP.

No início de 1823, era este, portanto, o clima político em que vivia o jovem regime liberal: os seus órgãos de poder funcionavam regularmente, mas a resistência absolutista ia ganhando força e ousadia e constituía-se como uma ameaça cada vez mais real. Beneficiava de uma crescente imprensa violentamente antiliberal e antimaçónica, da proliferação de clubes contrarrevolucionários no Norte e na Beira Interior, e do descontentamento, tanto do Exército, como de grande parte do clero e da nobreza, devido aos privilégios e prestígio perdidos. Por outro lado, a legislação liberal encontrava constantes barreiras à sua implementação, e os efeitos económicos e financeiros da perda do Brasil (setembro de 1822) também contribuíam para o acentuar das divisões no seio dos próprios liberais, enfraquecendo-os.4

Entretanto, o contexto político-ideológico internacional tornara-se, de igual modo, mais adverso à situação vigente em Portugal, já que, no Congresso de Verona (outubro a dezembro de 1822), as principais potências europeias tinham aprovado uma intervenção militar francesa em Espanha, que se veio a desenrolar durante o ano de 1823. Em consequência disso, o regime constitucional espanhol foi derrubado e o rei absolutista Fernando VII foi recolocado no trono. Talvez estimulados por este ambiente antiliberal europeu, no final de fevereiro de 1823, os absolutistas resolveram finalmente avançar para o derrube do liberalismo. No dia 23, deu-se uma revolta antiliberal em Vila Real, liderada pelo 2.º conde de Amarante, sobrinho do brigadeiro António da Silveira, afastado no rescaldo da Martinhada. O Governo enviou uma força militar de 6000 homens, a qual, após derrota na primeira batalha, a 13 de março, conseguiu vencer os revoltosos no dia 27, forçando o conde e parte das suas tropas a fugirem para Espanha.5

Dona Carlota Joaquina de Bourbon, Imperatriz do Brazil e Rainha de Portugal e Algarves, de M. A. de Castro, Lisboa, [s.n.], 1827, gravura, BNP.

A revolta do conde de Amarante foi um prelúdio do que viria pouco depois. No decurso da madrugada de 27 de maio de 1823, o brigadeiro José de Sousa Pereira e Sampaio, à frente do Regimento 23 de Infantaria, desobedeceu às ordens de marchar para a Beira e dirigiu-se para Vila Franca de Xira, onde não tardaram a instalar-se, também, tropas de outros regimentos sublevados. Provavelmente sob as orientações de D. Carlota Joaquina, D. Miguel, acompanhado por um esquadrão do Regimento 2 de Cavalaria, juntou-se aos revoltosos em Vila Franca, e, de lá, enviou uma carta ao rei, justificando-lhe a posição que tomara: «[…] não podendo ver por mais tempo o abatimento do Trono contra a vontade de todo o Reino, tomei um partido que Vossa Majestade não pode desaprovar. Nós devemos conservar ilesa a majestade real; é um depósito que nos é confiado. Só pretendo servir a Vossa Majestade, como rei e como pai, e libertar a Nação». O infante mandou também afixar nas ruas da localidade uma proclamação aos portugueses, na qual, depois de atribuir à Revolução Liberal a culpa por todos os «males nacionais», lhes pedia apoio, em nome da «causa da religião, da realeza e de vós todos», para restituir ao rei a liberdade e a autoridade, de maneira a que este pudesse outorgar uma nova Constituição, «tão alheia do despotismo como da licença» e reconciliadora da «Nação consigo mesmo e com a Europa civilizada».6

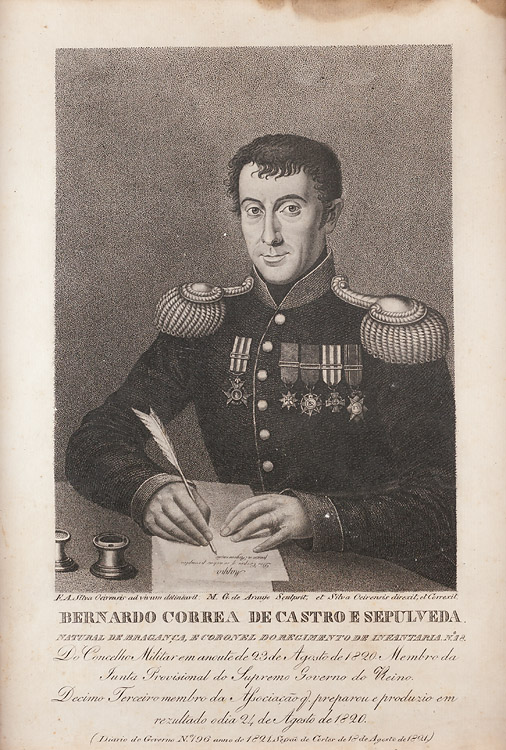

A notícia do que se passava em Vila Franca rapidamente chegou ao conhecimento das Cortes, que nomearam o general Bernardo Sepúlveda comandante das forças militares de Lisboa e responsável pela sua defesa e segurança. Antes, Sepúlveda fora ouvido pelos deputados, tendo-lhes comunicado que não só o Exército da capital era fiel à Constituição, como o próprio rei, com quem ele tinha falado, lhe tinha garantido querer honrar o seu juramento constitucional, afirmação que provocou uma ruidosa reação de contentamento na sala das Cortes e respetivas galerias. As Cortes enviaram, então, ao rei uma mensagem informando-o de que tinham decidido declarar «perigosas as circunstâncias do Estado» e pedindo-lhe para, ouvido o Conselho de Estado, proceder a modificações no elenco do Governo, chamando personalidades nas quais se pudesse confiar a defesa da Constituição e das «públicas liberdades». O rei assim fez, mas três dos nomeados para o novo Governo viriam a recusar os cargos e a aderir à revolta.7

Bernardo Sepúlveda, Arquivo Histórico Parlamentar.

O general Sepúlveda, no entanto, cedo se revelou um traidor. No dia 29 de maio, ao início da noite, partiu para Vila Franca para se juntar a D. Miguel, levando consigo quase três centenas de homens. Porém, à chegada, na manhã de 30, o infante mandou-o prender, desconfiado do seu comportamento ambíguo. Ainda assim, a ação de Sepúlveda mostrou-se decisiva para os objetivos dos revoltosos, pois deixou Lisboa com poucas tropas disponíveis para a proteger. Entretanto, as Cortes discutiam o que deviam fazer perante o sucedido. A maior parte das intervenções foi no sentido da manutenção da fidelidade à Constituição e da resistência perante os seus inimigos, com uma das mais dramáticas a surgir da parte de José Máximo da Fonseca Rangel: «Quando ela [a Constituição de 1822] me ordenar que outros deveres advogue então o farei, porque só então perjuro não serei; mas enquanto só uma fação de iludidos ou escravos me intimar o contrário, impávido lhe resistirei; enquanto este braço puder sustentar esta espada eu serei livre; se o poder da tirania me arrancar deste recinto, nos degraus do patíbulo, no meio das fogueiras, expirarei clamando: “Constituição de 1822, liberdade ou morte”.» Os deputados deliberaram, então, que as Cortes iriam funcionar em sessão permanente enquanto a crise política não fosse resolvida e aprovaram uma proclamação – que nunca chegou a ser publicada – na qual declaravam querer conservar a Constituição tal como a haviam jurado.8

Foi nesta altura que D. João VI, embora hesitante, acabou por agir e influenciar decisivamente o rumo dos acontecimentos. No dia 30, tornou pública uma proclamação em que se dizia fiel à Constituição, apelava à confiança nas Cortes e no Governo, negava qualquer limitação da sua liberdade ou autoridade, como D. Miguel afirmara, e manifestava a intenção de punir o filho revoltoso. Porém, nesse mesmo dia, de modo inesperado, o rei resolveu abandonar o Palácio da Bemposta e pôr-se a caminho de Vila Franca de Xira, ao encontro de D. Miguel. A 2 de junho, o Diário do Governo publicou uma proclamação do rei aos habitantes de Lisboa, na qual era expresso um entendimento da realidade muito diferente daquele manifestado poucos dias antes: «A experiência […] tem demonstrado de um modo bem doloroso para mim e funesto para a Nação, que as instituições existentes são incompatíveis com a vontade, usos e persuasões da maior parte da Monarquia: os factos por sua evidência vigoram estas asserções; […] Nesta crise melindrosa cumpre-me, como rei e como pai dos meus súbditos, salvá-los da anarquia e da invasão, conciliando os partidos que os tornam inimigos. Para conseguir tão desejado fim é mister modificar a Constituição; se ela tivesse feito a ventura da Nação, eu continuaria a ser o seu primeiro garante; mas quando a maioria de um povo se declara tão aberta e hostilmente contra as suas instituições, estas instituições carecem de reforma.» Afastando qualquer desejo de poder absoluto, o monarca garantia querer manter as liberdades e prometia uma nova Constituição.9

Verificada a impossibilidade de resistência à força militar dos revoltosos, esta mudança de ideias pode ser interpretada como uma cedência de D. João VI às exigências do filho e do Exército, mas moderada pela influência do seu mais próximo conselheiro, o liberal marquês de Loulé, direcionando o rei para uma solução de compromisso, que não só colocaria um fim ao conflito,10 mas permitiria, em simultâneo, evitar o regresso ao absolutismo e elaborar uma Constituição moderada, mantendo, assim, os liberais na esfera do poder, ainda que apenas a sua fação mais conservadora e hostil à Constituição e às reformas mais radicais promovidas pelas Cortes. À margem deste entendimento ficava o inimigo comum: os liberais fiéis à Constituição de 1822, representados pela maioria dos membros das Cortes.

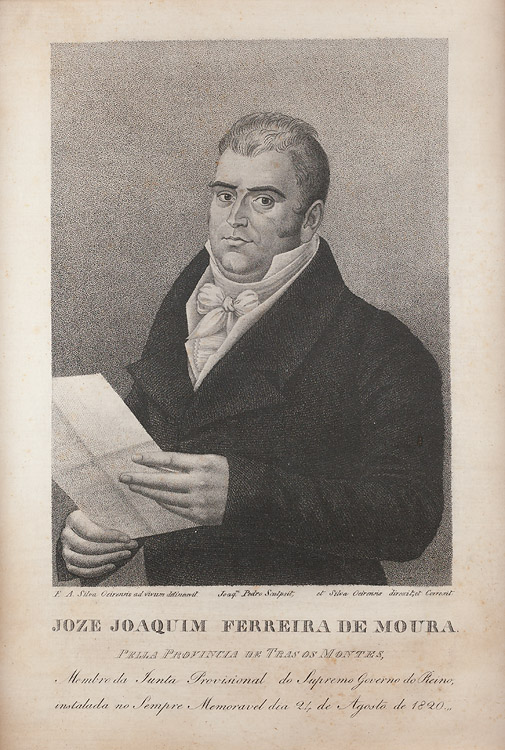

No mesmo dia, nas Cortes, em resposta a uma situação que parecia cada vez mais desesperada para o lado liberal, o deputado José Joaquim Ferreira de Moura proferiu um discurso marcante e possivelmente determinante para a última deliberação parlamentar vintista: «Dois são os meios, na minha opinião, de sair desta crise: resistir ou ceder. Resistir é inútil e contrário ao bem da Pátria. Jamais aconselharei a resistência aos meus constituintes, porque são povo indefeso. Quando o fanatismo político tem conduzido os habitantes de uma cidade aberta ao extremo de se baterem com tropas aguerridas, o resultado sempre tem sido verter sangue inútil e pôr mais um degrau para subir algum militar ao trono do despotismo e para consolidar a opressão. Ceder e protestar é portanto o meu voto. Ceder é a extremidade a que a força reduz, e a ninguém avilta. A honra também capitula dentro de uma praça; mas o protesto, de que não há direito, antes há violência no poder que ataca, deve ficar para um capítulo da história, e que honroso capítulo!… […] Mas a época de ceder é hoje, é amanhã; quando será a mais oportuna? Isto é o que não vos sei dizer. Esta é outra questão; o que só sei dizer-vos é que os representantes da Nação, legislando, sem força executiva, nem sequer nominal, é o cúmulo do indecoroso.»11

José Joaquim Ferreira de Moura, Arquivo Histórico Parlamentar.

A 2 de junho de 1823, as Cortes, reconhecendo não terem condições executivas para continuar a exercer as suas funções e considerando que insistir em tentar fazê-lo seria desonroso para a Nação da qual eram representantes, anunciaram que iriam interromper as suas sessões até que o Presidente das Cortes ou a deputação permanente julgassem conveniente a sua retoma, acrescentando ainda um protesto «em nome dos seus constituintes contra qualquer alteração ou modificação» que viesse a ser efetuada na Constituição de 1822.12

Neutralizada a resistência parlamentar, o rei fez D. Miguel comandante em chefe do Exército, nomeou um novo Governo, constituído por absolutistas e por liberais conservadores, dissolveu as Cortes, e restituiu todos os direitos civis e políticos a D. Carlota Joaquina, que pôde, também, regressar ao Palácio da Bemposta. Com o golpe que ficou conhecido como a Vilafrancada, terminava, assim, ao fim de quase três anos, a primeira experiência política liberal portuguesa, o Vintismo. O trabalho de desmantelamento da sua obra pôde, então, ser rapidamente iniciado. Só durante o mês de junho foram libertados os presos políticos, autorizado o regresso dos exilados políticos (como o cardeal-patriarca e o conde de Amarante), substituídas as câmaras municipais, extintos o Conselho de Estado, as guardas nacionais e o laço constitucional,13 e proibidas as sociedades secretas, tendo sido estabelecidas penas duras para os infratores. Como era esperado, a própria Constituição de 1822 foi anulada, por decreto assinado por D. João VI, no dia 18 de junho, e a 5 de junho do ano seguinte, foram consideradas «nulas e de nenhum efeito todas as inovações, decretos e leis» elaboradas pelas Cortes. Já na véspera, 4 de junho de 1824, uma carta de lei anunciara a reunião de Cortes na forma tradicional e dissolvera a comissão constituída para redigir o projeto de Carta Constitucional, deitando por terra o mais importante objetivo dos liberais conservadores. Só em 1826, com a morte de D. João VI e a ascensão ao trono de D. Pedro IV, conseguiriam atingi-lo.14

Quanto ao espírito vintista, foi herdado pela esquerda liberal radical – ou simplesmente pelo «radicalismo», como alguns estudiosos preferem chamar-lhe15 – das décadas de 1830 e 1840, que teve, porventura, o seu último grande momento de glória na Revolução de Setembro, em 1836, tendo sobrevivido, depois, no ideário republicano.

Ricardo Revez

1- O cardeal-patriarca recusou-se a jurar os artigos 10.º e 17.º das Bases da Constituição.

2-Neste parágrafo: Joaquim de Carvalho, «História Política - Capítulo III - Irradiação do Movimento Revolucionário», in Damião Peres (direção), História de Portugal, edição monumental, vol. VII, Barcelos, Portucalense Editora, 1935, pp. 91-92; Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, vol. 5 - O Liberalismo, coordenação de Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque, s. l., Editorial Estampa, 1998, pp. 57; José Tengarrinha, Nova História da Imprensa Portuguesa: das Origens a 1865, Lisboa, Temas e Debates / Círculo de Leitores, 2013, p. 338.

3-Neste parágrafo: Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção), História de Portugal, edição monumental, vol. VII, pp. 120-121; Diário das Cortes da Nação Portuguesa, sessão de 11 de dezembro de 1822, pp. 138-139; Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1883, pp. 503-504, pp. 508-510; Sara Marques Pereira, «José Acúrsio das Neves», in Zília Osório de Castro (dir.), Isabel Cluny e Sara Marques Pereira (coord.), Dicionário do Vintismo e do Primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828), vol. II, Lisboa / Porto, Assembleia da República / Edições Afrontamento, p. 312.

4-Neste parágrafo: José Tengarrinha, Nova História da Imprensa Portuguesa: das Origens a 1865, pp. 340-342, p. 363; Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção), História de Portugal, p. 119; Fernando Pereira Marques, «Do Vintismo ao Cabralismo», in António Reis (direção), Portugal Contemporâneo, vol. 1, Lisboa, Publicações Alfa / Selecções do Reader’s Digest, s. d., p. 36; Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, pp. 685-686; J. S. da Silva Dias, «O Vintismo: realidades e estrangulamentos políticos», in Análise Social, vol. XVI (1.º-2.º), 1980 (n.º 61-62), p. 277.

5-Neste parágrafo: Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, vol. 5 - O Liberalismo, p. 58; Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção), História de Portugal, p. 121; José Adelino Maltez, Tradição e Revolução: uma Biografia do Portugal Político do Século XIX ao XXI, vol. 1, Lisboa, Tribuna da História, 2004, p. 194.

6-Neste parágrafo: Fernando Pereira Marques, «Do Vintismo ao Cabralismo», in António Reis (direção), Portugal Contemporâneo, vol. 1, p. 38; Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, vol. 5 - O Liberalismo, p. 58; Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 698-699.

7-Neste parágrafo: Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 692-696, p. 702; José Adelino Maltez, Tradição e Revolução: uma Biografia do Portugal Político do Século XIX ao XXI, vol. 1, p. 194.

8-Neste parágrafo: Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 692-696, p. 703-705; Francisco Vaz, «Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda», in Zília Osório de Castro (dir.), Isabel Cluny e Sara Marques Pereira (coord.), Dicionário do Vintismo e do Primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828), vol. II, p. 620; Fernando Pereira Marques, «Do Vintismo ao Cabralismo», in António Reis (direção), Portugal Contemporâneo, vol. 1, p. 38.

9-Neste parágrafo: Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 706-708, p. 712.

10-Sandra Lobo, «Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto - 1.º Duque e 2.º Marquês de Loulé, 9.º Conde de Val dos Reis», in Zília Osório de Castro (dir.), Isabel Cluny e Sara Marques Pereira (coord.), Dicionário do Vintismo e do Primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828), vol. I, pp. 185-186; Joel Serrão, «Vila-Francada», in Joel Serrão (direção), Dicionário de História de Portugal, vol. 6, Lisboa, Iniciativas Editoriais, [imp. 1979], pp. 309; Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, vol. 5 - O Liberalismo, p. 59.

Para lá do aconselhamento do marquês de Loulé a D. João VI, Joel Serrão também refere a influência do conde de Subserra em D. Miguel como fundamental para se ter chegado a um entendimento.

11-Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 717.

12-Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 718.

13-As guardas nacionais eram uma milícia em que todos os cidadãos portugueses no exercício dos seus direitos políticos, entre os 21 e os 50 anos, eram obrigados a servir, com algumas exceções. Fora criada a 22 de março de 1823, por proposta de Ferreira de Moura, após o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manuel Gonçalves de Miranda, ter chamado a atenção das Cortes para a evolução da situação política europeia e da ameaça de uma intervenção estrangeira como a que se anunciara para Espanha (Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, vol. 5 - O Liberalismo, p. 55; Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 647).

O laço constitucional azul e branco era um símbolo liberal de uso obrigatório «no chapéu ou barretina» para «todos os oficiais e soldados do Exército e Armada portuguesa», assim como para «todos os empregados públicos, tanto civis como militares, de qualquer ordem, hierarquia ou graduação» (Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 237).

14-Neste parágrafo: Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 746, p. 749, pp. 775-782, p. 877; Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção), História de Portugal, pp. 123-126.

15-Com efeito, Maria de Fátima Bonifácio, por exemplo, estabelece uma oposição entre «liberalismo» e «radicalismo» (cf. Maria de Fátima Bonifácio, O Século XIX Português, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2002, pp. 15-17).