A ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE NO PARLAMENTO (1821-1976)

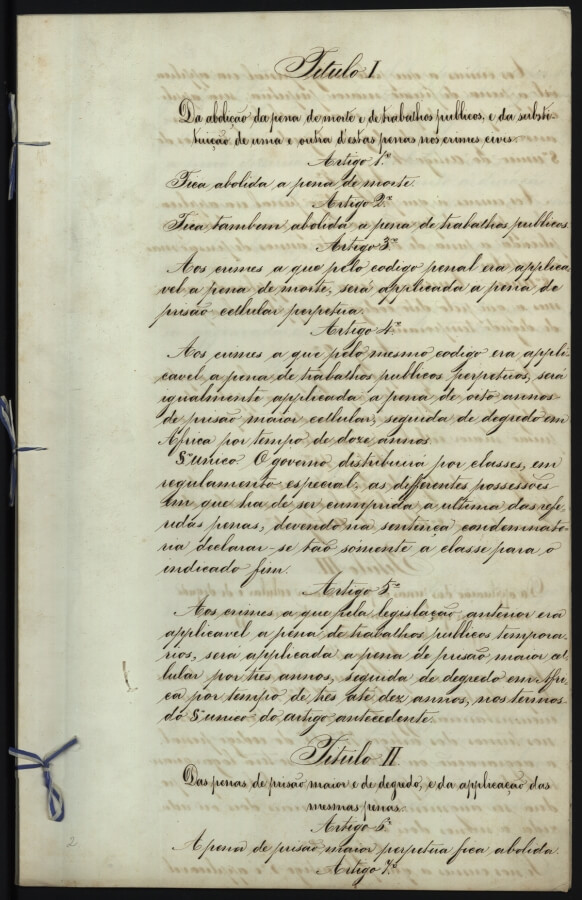

No dia 1 de julho de 1867 é publicada a carta de lei que aprova a reforma penal e das prisões e que determina a abolição da pena de morte para os crimes comuns, colocando Portugal em destaque pelo seu pioneirismo nesta matéria.

Carta de Lei de 1 de julho de 1867 que aprova a reforma penal, abolindo a pena de morte para os crimes comuns, Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT).

Entre as múltiplas reações favoráveis à lei aprovada, salienta-se a carta de Victor Hugo ao diretor do Diário de Notícias, Eduardo Coelho, divulgada naquele jornal no dia 10 de julho de 1867:

"Está, pois, a pena de morte abolida nesse nobre Portugal, pequeno povo que tem uma tão grande história! (...)

Felicito o vosso Parlamento, os vossos filósofos. Felicito a vossa Nação. Portugal dá o exemplo à Europa. Disfrutai de antemão essa imensa glória. A Europa imitará Portugal. Morte à morte! Guerra à Guerra! Ódio ao ódio! Vida à vida! A liberdade é uma cidade imensa da qual todos nós somos cidadãos. Aperto-vos a mão como um meu compatriota na humanidade, e saúdo o vosso generoso e eminente espírito."

Inspirados nos valores liberais da Revolução de 1820, os deputados do primeiro Parlamento português – as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa 1 - juraram não apenas elaborar a Constituição, mas também fazer reformas e melhoramentos necessários para a prosperidade do país 2. As reformas judiciais e penais estão entre as preocupações dos parlamentares, apostados na eliminação de práticas cruéis e desumanas, consideradas contrárias ao ideário liberal, como as praticadas pela Inquisição 3, cuja extinção foi decretada pelas Cortes na sessão de 31 de março de 1821.

Gravura de Joseph Levallé, em Histoire des Inquisitions, ANTT.

Nos debates sobre a reforma judicial, a concessão de perdão régio aos condenados e a criação de guardas de segurança pública, os deputados abolicionistas argumentam com a inutilidade da pena de morte, pois consideram que esta não repara o mal que está feito nem corrige o criminoso, além de ser irreversível no caso de erro judicial 4. A 10 de novembro de 1821, o Deputado Girão intervém nesse sentido “Ora não será melhor evitar os delitos, que puni-los? Que lucra a sociedade quando enforca um homem? O mal está feito, e o remédio é fazer outro mal!”

No percurso que conduz Portugal à abolição da pena de morte, a Constituição de 1822 representa um passo importante ao determinar a abolição da tortura, da infâmia, dos açoites, do baraço e do pregão, da marca de ferro quente e de todas as penas cruéis e infamantes.

No entanto, a guerra civil entre absolutistas e liberais (1832-1834) conduz ao regresso de práticas de tortura e de execuções, nomeadamente por enforcamento.

Após a vitória dos liberais, em 1835, o Deputado Francisco Pessanha apresenta um projeto de lei para a abolição da pena de morte, exceto no caso dos crimes militares. A pena de morte seria substituída por prisão, degredo ou trabalhos públicos. Pessanha pretende assim “dar realce ao começo do Reinado da Adorada Senhora D. Maria Segunda”, mas, sobretudo, contribuir para conciliar o país. O projeto não teria sequência, mas, na prática, a pena de morte já só raramente era aplicada.

Alguns anos depois, em 1844, no quadro de um debate sobre o sistema penitenciário, o Deputado Almeida Garrett afirma que “por ora ainda não acreditei nem na eficácia da pena de morte, nem creio no direito de a impor, o que é mais alguma coisa.”

A derradeira execução em Portugal continental por crimes civis tem lugar em Lagos, em 1846. Quatro anos antes, em 1842, tinha-se realizado a última execução na cidade de Lisboa. Condenado à morte pelo assassínio de quatro pessoas 5/sup>, o enforcamento de Matos Lobo provoca mais três cadáveres: o prior, vítima de uma apoplexia junto da forca, e os pais do enforcado, que não sobrevivem à tragédia 6/sup>.

Em 1852, o Ato Adicional à Carta Constitucional determina a abolição da pena de morte para crimes políticos. No Parlamento, o Deputado Ferrer afirma que na “República das Letras há muito tempo que está decidido que a Pena de Morte por Crimes Políticos não deve existir”, deixando, no entanto, as suas dúvidas quanto à aplicação da pena de morte por crimes civis.

Aires de Gouveia, O Ocidente, 1 de fevereiro de 1892. Hemeroteca Municipal de Lisboa (HML).

Em junho de 1863 7/sup>, na discussão na especialidade do orçamento do Ministério da Justiça, Aires de Gouveia 8 apresenta uma proposta para a eliminação do ofício e do salário do carrasco, que é aprovada, e uma outra para a abolição da pena de morte, sem sequência.

Na análise do orçamento, o Deputado confronta o salário anual dos padres (48$000 réis) com o dos carrascos (49$200 réis), denunciando a "torpeza" desta disposição que coloca o "ministro do patíbulo" em mais alta consideração do que o "ministro do altar", que respeita mais as "funções do homem que aguça a lâmina da guilhotina ou que entrança a corda da forca, do que as do homem que interpreta a página do Evangelho, que ensina os meios de conseguir a vida futura, que trata da regeneração do malditoso, que nos eleva a altura para Deus!!..."

Sobre a pena de morte, realça a sua inutilidade, face à ausência de execuções em Portugal nos últimos 17 anos. Argumenta ainda com a questão dos erros judiciais que condenam irremediavelmente pessoas inocentes, apresentando o exemplo de uma mulher executada pelo assassínio do marido, que, posteriormente, se verificou estar vivo.

Defendendo o princípio da regeneração do criminoso, insurge-se contra a "vingança social" e a existência do algoz, contrária à religião, à política e à Constituição, que proíbe "os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis":

Aires de Gouveia apela à consagração da inviolabilidade da vida humana nos códigos, pois a "legislação é um dos melhores padrões para aferir o sentir, a nobreza e a existência de um povo", devendo Portugal dar um exemplo da sua civilização:

"As nações não são grandes pelo número dos seus cidadãos; são grandes pelas grandes virtudes que praticam e que respeitam."

A 2 de janeiro de 1864, no Discurso da Coroa no Parlamento, o rei D. Luís I anuncia a apresentação de propostas para a abolição e a substituição da pena de morte e consequente alteração do Código Penal.

Dias depois, o Governo apresenta um projeto para a abolição da pena de morte, que viria a ser retirado. Na ocasião, o Deputado Levy Jordão alertava para a necessidade de se alterar em simultâneo o Código Penal e encontrar penas alternativas à execução capital:

“Nós vemos que o governo veio apresentar à câmara um projeto para a abolição da pena de morte, abolição que estou persuadido será aprovada unanimemente por toda a câmara, sendo um sentimento que está no coração de todos nós. Mas não basta abolir a pena de morte, é necessário abolindo-a, substituí-la por uma penalidade adequada às ideias do século em que vivemos e conforme à verdadeira natureza do direito de punir. É por isso de alta conveniência social que com este projeto seja discutida conjuntamente pelo menos a parte do código penal, que contém o novo sistema de penalidades.”

Retrato de Barjona de Freitas, de Columbano Bordalo Pinheiro, 1909, Assembleia da República.

A abolição da pena de morte para os crimes comuns seria contemplada na proposta de lei sobre a reforma penal das prisões, apresentada na Câmara dos Deputados, a 27 de fevereiro de 1867, por Barjona de Freitas, Ministro dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça. O Ministro enuncia como principal objetivo a reforma das prisões, "acomodando-as aos progressos da penalidade e assegurando-lhes as indispensáveis condições de capacidade, segurança e salubridade". Entre as disposições da proposta, destaca-se a abolição da pena de morte nos crimes civis, invocando-se a "voz da humanidade e do sentimento", "os ditames da ciência e as tendências da civilização", mas também as estatísticas que demonstram a inutilidade daquela pena, abolida de facto desde 1846, sem que se verificasse qualquer aumento da criminalidade.

Defende, assim, a adequação da legislação à realidade, pois "se se não executa, se contra a sua execução se insurgiria o sentimento e a consciência pública", não há razão para manter "essa antinomia entre as leis e os costumes".

Também a pena a trabalhos públicos é suprimida, tendo por base a constatação da "esterilidade do trabalho forçado, que abatendo a dignidade do homem extingue nele a espontaneidade das faculdades individuais e nivela com o do escravo o seu trabalho".

Na Câmara dos Deputados, o debate sobre a iniciativa tem lugar nos dias 18 e 21 de junho de 1867, com a maioria dos Deputados a acolher favoravelmente a proposta para a abolição da pena de morte.

O Deputado Santana e Vasconcelos exalta o feito, afirmando:

"Portugal podia estar hoje abatido e pequeno, mas na minha opinião, pelo simples facto de abolir a pena de morte, coloca-se à frente da civilização europeia, e é neste momento solene uma das primeiras nações do mundo."

Aires de Gouveia, Deputado que, em 1863, apresentara iniciativas para eliminar o ofício de carrasco e para abolir a pena capital, considera a condenação à morte "ilegítima", "desnecessária", "inútil" e "absurda" e defende a sua supressão para todos os crimes, incluindo os militares 9.

No seu entendimento, a função da pena é corrigir o culpado:

"A pena de morte, decerto, que não corrige; o cadáver não se corrige. Todo o facto que não tiver por consequência necessária e imediata a correção moral do sujeito culpado, não pode denominar-se pena. Chamem-lhe castigo, satisfação social, vingança, o que quiserem, mas nunca pena. Corrigir, moralizar, regenerar, reabilitar para a vida social deve ser o fim supremo da penalidade. (…)".

Exalta o pioneirismo de Portugal nesta questão, país que, antes de o primeiro Estado abolir a pena de morte – a Toscana em 1774 –, a aboliu, na prática, em relação às mulheres, em 1772, data em que foi, pela última vez, executada uma mulher. Relativamente aos homens, recorda a última execução 21 anos antes, em 1846, na cidade de Lagos, considerando, assim, que a abolição "chegou à maioridade; está emancipada" e que, portanto, deve ser consignada na lei.

Durante o debate, apresentam-se algumas vozes dissonantes, nomeadamente dos dois Deputados que votam contra a proposta: Cunha Salgado, que acusa a Câmara de se deixar "arrastar por essa ideia mágica e sedutora da abolição da pena de morte", e Belchior Garcês, que justifica a sua posição pelo atraso civilizacional de Portugal e pela desnecessidade de abolir na lei uma pena que na prática não se aplica.

Curiosamente, este último argumento da "abolição na prática" é utilizado em sentido contrário pelos defensores da "abolição na lei", como os já citados Barjona de Freitas e Aires de Gouveia, que buscam a coerência entre a legislação e os costumes.

Outros parlamentares apresentam críticas à iniciativa, caso de Faria Barbosa que considera que as "leis tendem e muito a favorecer os criminosos", em detrimento da segurança dos cidadãos, e de Faria Rego, que argumenta contra a abolição nos "crimes de assassínio, incendiário e moedeiro falso", entendendo que "a pena é legítima quando a sociedade o exige e reclama, e ilegítima quando dela não precisa" e que Portugal não está "em estado de receber a lei", quando "as nações mais adiantadas e mais moralizadas, a França, a Inglaterra, a Itália, a Bélgica que tantas vezes aqui se apresenta para modelo, ainda a não aboliram".

Intervenções contrárias que não condicionam a aprovação da proposta por larga maioria na Câmara dos Deputados e também na Câmara dos Pares, na sessão de 26 de junho.

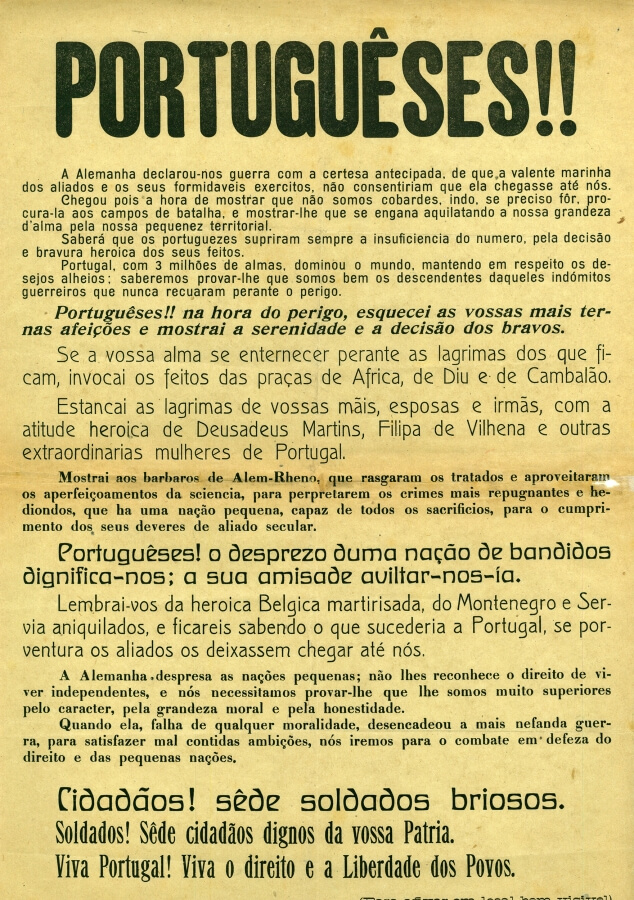

Após a Revolução de 5 de outubro de 1910, a Constituição republicana determina a abolição da pena de morte para todos os crimes, incluindo os militares. No entanto, a participação de Portugal na Grande Guerra conduziria à sua alteração.

Cartaz sobre a declaração de guerra da Alemanha, 1916, Arquivo Histórico Parlamentar.

A 31 de agosto de 1916, é aprovada no Parlamento a emenda à Constituição que permite a aplicação da pena de morte “somente o caso de guerra com nação estrangeira, tanto quanto a aplicação dessa pena seja indispensável, e apenas no teatro da guerra.”

O Deputado Alexandre Braga justifica esta alteração pela “segurança e defesa da honra e do bom nome da nação, porque, tomando com a nação aliada o compromisso de Portugal se bater a seu lado, qualquer ato que visasse a iludir o cumprimento das obrigações assumidas representaria uma degradação sem nome.”

A questão da pena de morte voltaria ao Parlamento por ocasião de episódios violentos durante a I República, como o assassinato de Sidónio Pais 10 ou a Noite Sangrenta 11, mas sem representar qualquer alteração ao texto constitucional.

Após o atentado que vitimou o Presidente da República, Sidónio Pais, em dezembro de 1918, o Deputado Botelho Moniz pede no Parlamento “justiça e vingança” e defende a reposição da pena de morte:

“O homem que matou o Sr. Presidente da República está preso. Amanhã é possível que esta situação mude; é possível que seja divinizado, que seja talvez amnistiado pelos seus amigos políticos. É necessário que isso se evite.

É proceder contra ele, mas por meios legais, da mesma forma que ele procedeu com o Sr. Presidente da República. Precisamos matá-lo, mas claramente, à luz do dia. Não sou como outros, que ontem, ao saberem desta minha intenção, me disseram: “Não, nós não podemos votar um projeto que restabeleça a pena de morte. É melhor talvez matá-lo no caminho”. Declaro a V. Exa., e tomo a responsabilidade da afirmação que faço, pela muita dedicação que me liga à memória de Sidónio Pais, declaro a V. Exa. que seria capaz de ir matar esse bandido à prisão. Mas, em todo o caso, melhor fica à nossa situação que façamos as coisas às claras, tomando a responsabilidade daquilo que fazemos.

Sei que muitas pessoas há que desaprovam a pena de morte; mas é preciso notar que nos países mais civilizados essa pena existe.”

Funeral de Sidónio Pais, “Ilustração Portuguesa”, 30 de dezembro de 1918, HML.

A 2 de março de 1922, após o interregno dos trabalhos do Parlamento, a Câmara dos Deputados presta homenagem às vítimas do massacre da noite de 19 para 20 de outubro de 1921, que ficaria conhecida como Noite Sangrenta.

O Deputado Cunha Leal, que tentara proteger o Primeiro-Ministro António Granjo naquela noite, ficando ferido, defende a instauração da pena de morte:

"É preciso que nos defendamos e repito o que aqui disse já: – precisamos restabelecer a pena de morte para certos crimes, respondendo com a morte a quem mata. Precisamos defender a sociedade por uma forma implacável.

Ainda como homenagem aos mortos de 19 de outubro, eu prometo trazer aqui um projeto restabelecendo a pena de morte."

O Presidente do Ministério António Maria da Silva rejeita a ideia de restabelecer a pena de morte:

“Não é legítimo que num regime de liberdade se aplique qualquer penalidade, seja a quem for, que não seja inscrita no Código da Justiça para os atos praticados em determinado momento. Estou convencido de que se pudéssemos consultar António Granjo, Machado Santos e Carlos da Maia, eles próprios se revoltariam contra uma determinação da Câmara tendente a instituir a pena de morte."

A Constituição do Estado Novo reserva a aplicação da pena de morte “em caso de beligerância com país estrangeiro e para ser aplicada no teatro de guerra”.

Na sequência de um atentado fracassado contra o Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, em 1937, o Deputado José Cabral propõe, sem êxito, uma alteração à Constituição no sentido de repor a pena de morte no caso de “crimes contra a segurança do Estado”.

Três meses antes da queda do regime do Estado Novo, no dia 29 de janeiro de 1974, o Deputado Calapez Martins enumera os “atos de subversão e terrorismo” registados no país desde 1970, defendendo a atualização do sistema penal:

“O nosso país foi pioneiro em abolir a pena de morte; todavia, alguns países ainda a mantêm. Julgou-se então que no processo evolutivo cultural do homem seria chegada a altura de considerar ser suficiente uma pena mais leve para redimir o delinquente dos costumes e leis da sua sociedade.

Concordo que não devemos adotar uma linha de orientação estranha à tradição e aos ideais nacionais. Contudo, a ordem jurídica acompanha necessariamente a evolução social e pode mesmo impulsioná-la. Deve em cada época, nos seus processos e nas suas intencionalidades, modificar o que esteja ultrapassado e dar expressão às aspirações que se considerem justas e que correspondam a exigências da vida coletiva.”

Dois anos após a Revolução de 25 de Abril de 1974, a Constituição, aprovada por uma assembleia constituinte eleita por sufrágio universal, volta a consagrar a abolição da pena de morte para todos os crimes.

[1] Os trabalhos do primeiro Parlamento português decorreram entre 24 de janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822. A primeira Constituição portuguesa foi aprovada no dia 23 de setembro de 1822.

[2] “Juro cumprir fielmente, em execução dos Poderes que me foram dados, as obrigações de Deputado nas Cortes Extraordinárias que vão a fazer a Constituição Política da Monarquia Portuguesa, e as reformas e melhoramentos, que se julgarem necessários para bem e prosperidade da Nação, mantida a Religião Católica Apostólica Romana, mantido o Trono do Senhor D. João VI, Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil, e Algarves, conservada a Dinastia da Sereníssima Casa de Bragança.”

O juramento foi preparado por uma Comissão composta pelos Deputados Manuel Fernandes Tomás, José Ferreira Borges e Francisco Soares Franco e foi unanimemente aprovado na sessão preparatória, realizada a 24 de janeiro de 1821.

[3] A Inquisição, como ficaria conhecida, caracterizou-se pela sua desumanidade, levando a cabo práticas de terror e tortura durante 285 anos.

[4] No debate do “Projeto de decreto de criação das nossas Relações”, na sessão de 14 de outubro de 1822, o Deputado Peixoto considerou insuprível, principalmente em caso de morte, o exame do corpo de delito. E justificou a sua posição mencionando erros havidos:

“(…) aqui mesmo na suplicação aconteceu julgarem uma morte, em que não tinha havido corpo de delito; queixou-se a mulher do condenado à Rainha a Sra. D. Maria I, afirmando que o facto era falso; e que o suposto assassinado era vivo; mandou-se informar o juiz da culpa, o qual novamente afirmou, que pelos autos se provava, sem deixar dúvida, a existência do delito; e quando a sentença estava para cumprir-se, apareceu o suposto assassinado, que estava vivo, e são.”

[5] De acordo com a Revista Universal Lisbonense, de 21 de abril de 1842, foram quatro as vítimas de Matos Lobo: D. Adelaide Pereira da Costa, os seus filhos Júlia e Emídio, e a criada Narcisa de Jesus.

[6] Ver relato da última execução em Lisboa, ilustrações de Sandra Duarte.

[7] Diário de Lisboa, n.º 125, de 6 junho de 1863, p. 1748-1749.

[8] António Aires de Gouveia (1828-1916) nasceu no Porto. Formado em Filosofia e Teologia, foi professor da Universidade de Coimbra, bispo do Algarve e de Betsaida e arcebispo de Calcedónia. Na área política, destacou-se como deputado, ministro e par do reino. Foi também maçon.

[9] No debate de 21 de junho de 1867, ao recordar a sua proposta de 1863, provoca risos na Câmara dos Deputados:

"Lográmos então abolir uma entidade fatal que vinha inscrita no nosso orçamento, e que na relação nominal dos empregados do Estado vinha inscrita ao lado dos srs. Ministros."

Neste discurso, Aires de Gouveia faz ainda referência a um comentário jocoso da imprensa, em 1863, sobre a abolição do salário, mas não do ofício de carrasco: "Conseguindo tirá-lo do orçamento, parte da imprensa periódica, levando a mal o feito que praticávamos, veio motejar-nos, e disse – fica o carrasco por ora, e mate de graça".

A 23 de junho de 1867, o folhetim do Diário de Notícias é dedicado ao último carrasco em Portugal, Luís António Alves, conhecido por Luís Negro. Condenado à morte em 1839 por crime de homicídio, vê comutada a pena em troca do emprego público de "executor de alta justiça". Na verdade, nunca chega a enforcar ninguém e, sem salário desde 1863, dedica-se ao ofício de sapateiro.

[10] Sidónio Pais chega ao poder na sequência do movimento revolucionário de 5 a 8 de dezembro de 1917, derrotando, na zona da Rotunda, em Lisboa, as forças que apoiam o Governo chefiado por Afonso Costa. A “República Nova” de Sidónio Pais caracteriza-se como presidencialista, autoritária, antipartidária e antiparlamentar.

A instabilidade política, com sucessivas remodelações ministeriais, os protestos do movimento operário e dos partidos republicanos na oposição, o recurso à censura e o fortalecimento da repressão policial, a participação de Portugal na Grande Guerra e a crise económica e social são alguns dos fatores que contribuem para o declínio do sidonismo.

A 14 de dezembro de 1918, Sidónio Pais é abatido a tiro por um ex-sargento do Exército. Ver https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/Republica-Nova.aspx

[11] A Noite Sangrenta tem lugar na noite de 19 para 20 de outubro, na sequência de uma revolta militar.

Uma camioneta – a "camioneta-fantasma" – percorre Lisboa em busca de diversas figuras do regime republicano, que, forçadas a entrar no veículo, são posteriormente executadas. Na Noite Sangrenta são assassinados, entre outros, o Primeiro-Ministro, António Granjo, e dois protagonistas da Revolução de 5 de Outubro de 1910, Machado Santos e Carlos da Maia. Ver https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/noite-sangrenta.aspx