A REVOLTA REPUBLICANA DE 31 DE JANEIRO DE 1891

No contexto da luta das potências coloniais europeias pelos territórios africanos, que marcou o último quartel do século XIX, o Governo britânico enviou, a 11 de janeiro de 1890, um memorando a Portugal, ameaçando-o com o corte de relações diplomáticas, e insinuando até uma possível intervenção pela força, caso este não retirasse a sua presença militar da região do Chire e das terras dos Macololos e dos Machonas, perto de Moçambique. [1]

A rápida cedência do Governo português ao que era um verdadeiro ultimato - e que com esse nome passou à história - atirou o País para uma profunda crise, que duraria o resto do ano. Um sentimento patriótico e antibritânico radical, partilhado por monárquicos e republicanos, propagou-se com celeridade pela opinião pública, multiplicando-se as ações de protesto: manifestações, comícios, conferências, boicotes, havendo até quem devolvesse as suas distinções honoríficas britânicas. [2] Houve subscrições públicas com vista à modernização das forças armadas portuguesas e formaram-se ligas patrióticas suprapartidárias. [3]

Neste ambiente de exaltação nacionalista, a própria Monarquia começou a ser posta em causa. Os intelectuais republicanos começaram a usar a imprensa para atacar com violência o rei e o regime, associando-os à humilhação sofrida perante os britânicos, acusando D. Carlos de traição à Pátria e apelando à revolução. No final de fevereiro, o cáustico José Valentim Fialho de Almeida, na altura simpatizante da causa republicana, escrevia: «Aqui há dois meses, ainda no país o grito de viva a Pátria! era distinto do viva a República! agora estas duas expressões são solidárias, confundem-se e podem-se substituir uma por outra». [4]

Foram, sobretudo, jovens os que então se evidenciaram nesta tarefa, a maior parte deles ainda estudantes universitários, tendo para o efeito criado os seus próprios jornais: O Rebate, de Eduardo de Sousa, O Ultimatum, de Afonso Costa e António José de Almeida, e, o mais importante, A Pátria, cujo grupo de colaboradores incluía Francisco Eusébio Leão, Inocêncio Camacho, João de Meneses, José Barbosa, Manuel de Brito Camacho, entre outros. [5] No fundo, tratava-se da entrada em cena da geração que, vinte anos depois, iria preparar e levar a cabo a Revolução do 5 de Outubro.

O tratado luso-britânico de 20 de agosto de 1890, bastante lesivo dos interesses portugueses em África, veio desencadear uma nova fase de agitação política e social. Para lá da habitual imprensa, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, a Sociedade de Geografia de Lisboa, os estudantes universitários de Lisboa e Coimbra e as associações comerciais e industriais de várias cidades do País declararam a sua oposição ao tratado. [6]

Em meados de setembro, a propósito da abertura das Cortes, onde se iria discutir a ratificação do tratado, ocorreram várias manifestações e tumultos em Lisboa, duramente reprimidos pelas autoridades, que prenderam centenas de pessoas. [7] Tudo culminou, no serão de dia 17, num «assalto» ao Café Martinho, no Rossio, quando um grupo de soldados da Guarda Municipal invadiu o local e disparou indiscriminadamente sobre os presentes, suspeitos de conspiração. [8]

Apesar da conjuntura ser favorável a um aproveitamento republicano mais radical, que fosse além do mero protesto, a verdade é que o Partido Republicano Português (PRP) mantinha, oficialmente, uma postura discreta. O seu Diretório, cuja figura dominante era José Elias Garcia, não mudara a linha de orientação dominante no partido desde a fundação. Esta assentava na ideia de que a República chegaria, inevitavelmente, pelas leis da evolução, cabendo, entretanto, ao PRP preparar a população através da educação e participar na luta política institucional, concorrendo, para tal, nas eleições para assegurar representação parlamentar. A apatia do Diretório causou grande insatisfação entre a corrente republicana mais radical, à época, como vimos, rejuvenescida por uma nova geração, a qual olhava para a crise pós-Ultimato como uma oportunidade única para implantar a República pela via revolucionária. [9]

Não é de estranhar, pois, que a conspiração que levaria à revolta republicana de janeiro de 1891 tenha sido iniciada completamente à revelia do PRP. Resultou, sim , de uma colaboração, talvez improvável, entre o jornalismo republicano radical do Porto e os sargentos e praças da guarnição da mesma cidade, feridos no seu orgulho de militares pela afronta britânica e a cobardia dos governantes portugueses. Colaboração que contou também com os sargentos, descontentes pela recente lei que lhes dificultava a promoção ao oficialato. [10]

Estes homens identificaram-se com o discurso exaltado do jornal A República Portuguesa, fundado e dirigido por João Chagas, e nele encontraram um espaço para publicar as suas «declarações de republicanismo e exortações à proclamação da República e à salvação da Pátria». [11] A partir de setembro de 1890, começaram a frequentar a sua redação e a de um outro periódico republicano do Porto, A Justiça Portuguesa, de Henrique dos Santos Cardoso, famoso pelo seu jornalismo maledicente. Estas redações tornaram-se, desse modo, centros conspirativos, juntamente com a própria casa de Santos Cardoso. [12]

De seguida, travaram conhecimento com Augusto Alves da Veiga, advogado, jornalista, professor, e um dos mais prestigiados republicanos do Porto, que assumiu a chefia civil do movimento revolucionário, [13] cuja preparação, então, principiou. Em breve, conspirava-se por toda a cidade e de maneira pouco prudente, como se pode apurar da descrição que nos deixaram João Chagas e Manuel Maria Coelho: «[…] discutia-se em toda a parte, mormente nos cafés; e nos lugares, os mais públicos, se exibiam opiniões revolucionárias. Os militares confundiam-se com os civis; conspirava-se ao ar livre. […] Citavam-se nomes de militares que aderiam. Os sargentos andavam em grupos, fardados, pelas ruas. Não se tomava precauções, não se guardava sigilo.» [14]

Para dar uma dimensão política e nacional ao movimento, Veiga procurou estabelecer contactos noutros pontos do País e com o próprio Diretório do PRP, o qual, talvez pela pressão exercida pela juventude radical para que agisse, aceitou cooperar e articular o movimento com um outro a desenvolver em Lisboa para o apoiarPara se inteirar dos preparativos , enviou mesmo ao Porto um dos seus membros, o general Francisco de Sousa Brandão. Até ao fim do ano de 1890, manteve-se a boa relação entre os conspiradores portuenses e a chefia do partido, mas tudo iria mudar. No Congresso do PRP, que decorreu em Lisboa entre 4 e 6 de janeiro de 1891, Elias Garcia e Sousa Brandão não foram eleitos para o Diretório. Para os seus lugares entraram José de Azevedo e Silva e Francisco Homem Cristo, e, este último, o novo líder de facto do partido, fez vingar uma nova orientação política, que consistia em não preparar ou encorajar qualquer ação revolucionária com vista ao derrube da Monarquia. [15]

Depois de ter emitido uma primeira declaração de cariz revolucionário, [16] provavelmente para agradar aos membros mais radicais do PRP - aos quais, diga-se, Homem Cristo terá certamente devido a eleição -, a 25 de janeiro, o Diretório tornou público um novo manifesto. O objetivo era lembrar aos conspiradores portuenses quem mandava e distanciar-se dos seus preparativos, isolando-os perante o partido: «[…] é condição iniludível para a eficácia do trabalho e de direção profícua, que nenhuma parcela de autoridade seja desviada da ação executiva do Diretório. […] Prevenimos, portanto, os nossos correligionários para que abandonem ao seu isolamento egoísta qualquer grupo perturbador […] O poder, dentro do nosso partido, deriva unicamente dos Congressos, que o delegam no Diretório da sua escolha e a ele tomam conta: por isso, qualquer trabalho divergente da direção deste corpo executivo visa ao enfraquecimento do partido, pondo em descoordenação os seus esforços». [17]

Por esta altura, em protesto contra o sistema de promoção ao oficialato, os sargentos tinham decidido enviar uma «intimação» ao Governo, ameaçando-o com uma revolta caso aquele não fosse alterado. Poucos dias depois, ficaram a saber que um dos presentes na reunião na qual se tratara desse assunto era, na verdade, um infiltrado, que não tardou a informar os seus superiores hierárquicos, no regimento de Infantaria 18, do que se passava, fornecendo-lhes, até, uma lista de todos os que haviam pedido para assinar o documento. De imediato, foram emitidas ordens para transferir vários sargentos do Porto para outras guarnições do País, numa tentativa de pôr cobro à conspiração. Os sargentos entraram em pânico e avisaram Alves da Veiga e Santos Cardoso de que iriam revoltar-se o mais rapidamente possível. Veiga procurou dissuadi-los, pois considerava ser necessário mais tempo para articular o grupo do Porto com os outros focos de conspiração do País, de modo a dar ao movimento revolucionário maiores possibilidades de ser bem-sucedido. Contudo, os seus argumentos de nada valeram e acabou por se ver obrigado a aceitar, contrariado, a decisão dos sargentos. No dia 30, Veiga, num esforço de última hora, com a ajuda de Santos Cardoso, conseguiu convencer o general reformado José Maria Correia da Silva a assumir a chefia militar da revolução, embora apenas no caso de não surgir, entretanto, outro oficial superior disposto a fazê-lo. [18]

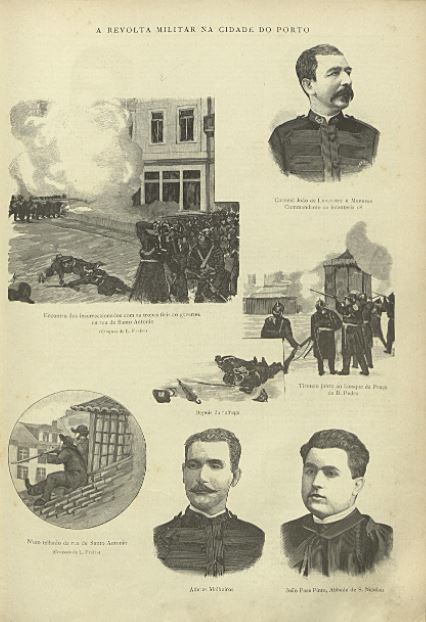

[19] Cerca das duas horas da manhã do dia 31 de janeiro de 1891, os regimentos de Caçadores 9 e de Infantaria 10 deixaram os quartéis e encaminharam-se para o Campo de Santo Ovídio, atual Praça da República, tal como planeado na última reunião, poucas horas antes. A intenção era ficarem próximos do quartel de Infantaria 18 para que as suas tropas, ao verem os colegas dos outros regimentos na rua, também aderissem. As colunas eram compostas por soldados, cabos, sargentos, e apenas dois oficiais, o capitão António Amaral Leitão e o tenente Manuel Maria Coelho. A estes juntou-se, na Rua de São Bento, o alferes Augusto Malheiro, que se encontrava, com uma força de Caçadores 9, a guardar a Cadeia da Relação. Graças ao pouco secretismo que acompanhara os preparativos da revolta, no Campo de Santo Ovídio estava já um número considerável de repórteres e populares a aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Ao lá chegarem, as tropas revoltosas, agora beneficiando, também, da ajuda de cerca de uma centena de homens da Guarda Fiscal, procuraram incitar o regimento de Infantaria 18 a juntar-se-lhes, dando vivas à República e ao Exército, mas sem resultado. A determinada altura, um grupo de populares abriu um buraco no portão do quartel a golpes de machado, a que se seguiu uma invasão pela multidão que se tinha reunido no Campo com o passar do tempo. No meio do caos então gerado no quartel, o capitão Leitão conseguiu falar com o comandante, o coronel João de Lencastre e Meneses, que lhe assegurou a adesão do regimento, cujos homens sairiam em breve, para reforçar a tropa sublevada.

Garantido o apoio crucial de Infantaria 18, a confiança dos revoltosos redobrou e, quando o relógio rondava as seis da manhã, marcharam na direção da Praça D. Pedro, continuando a reprodução do trajeto dos liberais na Revolução de 1820. Acompanharam-nos músicos das bandas de ambos os regimentos a tocar A Portuguesa, e, nas varandas, a população saudou-os com palmas, lenços, e vivas à República. [20] Uma vez chegados ao destino, ocuparam os Paços do Concelho, para onde tinham afluído revolucionários civis como Alves da Veiga, Santos Cardoso, Joaquim Felizardo de Lima ou o ator Miguel Verdial. Da varanda do edifício, Alves da Veiga proclamou a República e anunciou a formação de um Governo Provisório, cujo elenco foi lido por Miguel Verdial. Para lá de Veiga, incluía, entre outros, o primeiro deputado republicano eleito, José Joaquim Rodrigues de Freitas, o matemático Joaquim de Albuquerque, o banqueiro Licínio Pinto Leite, e o general Correia da Silva, que, diga-se, faltou ao compromisso assumido perante os revoltosos. Foi hasteada, ainda, a bandeira vermelha e verde do Centro Democrático Federal 15 de Novembro, um clube republicano do Porto.

Ainda sem contar com o regimento de Infantaria 18, que tardava em aparecer, as tropas revoltosas resolveram ocupar o Quartel-General e as instalações do telégrafo, na Praça da Batalha. Dirigiram-se para lá tomando o caminho da Rua de Santo António (atual Rua de 31 de Janeiro), apesar de ser já sabido que uma força da Guarda Municipal, comandada pelo major José Maria da Graça, se tinha posicionado no seu topo, de maneira a bloquear o acesso àqueles dois pontos estratégicos.

O plano dos republicanos era, uma vez mais, tentar convencer os opositores a passarem-se para o seu lado, confiando que aqueles até já saberiam da adesão de Infantaria 18. Porém, quando iam a meio da dita rua, por motivos nunca completamente clarificados, a Guarda Municipal abriu fogo, sem qualquer aviso. O que a seguir se passou ficou bem expresso num relato da imprensa da época: «Não se descreve, nem se calcula, o que foi nesse momento a Rua de Santo António. Os populares, a maior parte dos quais acompanhavam o movimento por simples curiosidade, retrocederam precipitadamente, caindo, atropelando-se, esmagando-se uns aos outros, invadindo as escadas dos prédios, as portas abertas, rolando pelas escadarias da passagem do Príncipe Real. No leito da rua jaziam alguns cadáveres, arrastavam-se os feridos. A calçada achava-se juncada de chapéus, armas, capacetes, xailes de mulher, calçado de toda a ordem. Os gritos, os gemidos, o crepitar da fuzilaria, eram medonhos.» [21]

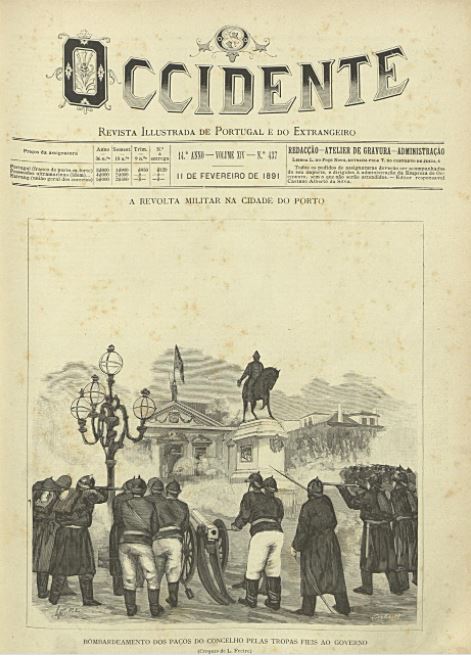

A coluna militar desorganizou-se, com muitos a baterem em retirada, e outros a esconderem-se nos prédios, de onde tentaram ripostar, sem grande efeito. Os elementos de Infantaria 10, que vinham na retaguarda, limitaram-se a recuar para os Paços do Concelho. Como se não bastasse, naquele momento decisivo, os revoltosos ficaram sem comando: com receio de serem alvejados, Manuel Maria Coelho e Augusto Malheiro não conseguiram sair dos prédios onde se tinham refugiado. Amaral Leitão, ferido de raspão na cabeça, só tardiamente alcançou os Paços do Concelho e já não foi capaz de reorganizar as tropas para contra-atacar a Guarda Municipal, que iniciara um ataque ao edifício, beneficiando do poder de fogo de duas peças de artilharia trazidas da Serra do Pilar.

Por volta das dez, dez e meia, da manhã, tudo estava terminado. O regimento de Infantaria 18 nunca chegou a aparecer. Os revoltosos que não se renderam, fugiram e foram quase todos capturados mais tarde. Contaram-se doze mortos e quarenta feridos, números provavelmente muito aquém da realidade. No mesmo dia, o estado de sítio foi declarado no Porto, e o Governo decretou a dissolução dos regimentos de Caçadores 9 e de Infantaria 10. Alves da Veiga e Augusto Malheiro fugiram para o estrangeiro, de onde só regressariam depois da implantação da República. Basílio Teles e Sampaio Bruno, dois prestigiados intelectuais republicanos que haviam participado na preparação do movimento, também partiram para o exílio. Em conjunto com centenas de sargentos e praças, as restantes principais figuras militares e civis envolvidas na revolta foram presas e julgadas em três conselhos de guerra, a bordo de navios ancorados no porto de Leixões, no final de fevereiro. As penas foram pesadas, sobretudo para os militares, pois, ao contrário dos civis, não beneficiaram da amnistia de 1893, que permitiu, por exemplo, os regressos de João Chagas [22] e de Santos Cardoso do degredo, e de Basílio Teles e Sampaio Bruno do exílio. [23]

Não obstante, como vimos, ter-se demarcado da revolta, o PRP entrou em crise após a derrota do movimento revolucionário do Porto. [24] Apenas cerca de uma década passada, conseguiria voltar a ganhar importância na cena política portuguesa, beneficiando do crescimento da sua base de apoio, da ousadia da nova geração de políticos republicanos, e da capacidade organizativa e operativa da Carbonária, uma mistura explosiva que, finalmente, abriria caminho à implantação da República em Portugal, em 1910. [25]

Ricardo Revez

[1] Nuno Severiano Teixeira, O Ultimatum Inglês. Política Externa e Política Interna no Portugal de 1890, Lisboa, Publicações Alfa, 1990, pp. 60-61; Maria Manuela Lucas, «A Ideia Colonial em Portugal (1875-1914)», in Revista de História das Ideias, vol. 14, 1992, p. 297.

[2] Amadeu Carvalho Homem, «O “Ultimatum” Inglês de 1890 e a Opinião Pública», in Revista de História das Ideias, vol. 14, 1992, pp. 282-287, p. 291.

[3] Amadeu Carvalho Homem, «O “Ultimatum” Inglês de 1890 e a Opinião Pública», pp. 286-287; Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910, 2ª edição, Lisboa, Editorial Notícias, 2000, p. 76.

[4] Irkan [pseudónimo de Fialho de Almeida], «O Cortejo de Dois de Março», in Pontos nos ii, n.º 244, 27 de fevereiro de 1890, p. 67.

[5] Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana (1870-1910), Coimbra, Coimbra Editora, 1990, p. 44.

[6] Nuno Severiano Teixeira, op. cit., pp. 146-147.

[7] Nuno Severiano Teixeira, op. cit., pp. 148-149; Rui Ramos, A Segunda Fundação, edição revista e atualizada, vol. 6 de História de Portugal, (dir. de José Mattoso), s. l., Editorial Estampa, 2001, p. 153.

[8] Cf. Basílio Teles, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro, Lisboa, Portugália Editora, 1968, 223-224; cf. Irkan [pseudónimo de Fialho de Almeida], «A Assaltada ao Martinho», in Pontos nos ii, n.º 274, 25 de setembro de 1890, pp. 306-307.

[9] Neste parágrafo: Fernando Catroga, op. cit., p. 75, p. 77; Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana (1870-1910), pp. 21-23, pp. 32-33, pp. 43-44.

[10] Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana (1870-1910), p. 48; Fernando Catroga, op. cit., p. 79.

[11] João Chagas, Ex-Tenente Coelho, História da Revolta do Porto, Lisboa, Assírio e Alvim, 1978, pp. 43-46.

[12] João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 71-72; Rui Ramos, op. cit., 160; Fernando Catroga, op. cit., pp. 79-80.

[13] João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. 59.

[14] João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. 217.

[15] Neste parágrafo: João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 59-62, pp. 145-149, pp. 163-165, pp. 170-172; Fernando Catroga, op. cit., p. 80.

[16] Fernando Catroga, op. cit., p. 81.

[17] João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. 164.

[18] Neste parágrafo: João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 122-125, p. 224, pp. 234-236.

[19] Exceto a frase com a nota n.º 20 e a transcrição com a nota 21, para os parágrafos seguintes, de narração da revolta, usámos as obras: João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 271-367; Fernando Catroga, op. cit., p. 83; Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana (1870-1910), pp. 49-50; Raúl Rêgo, História da República, vol. 1 - A Ideia e a Propaganda, s. l., Círculo de Leitores, 1986, pp. 192-194; Rui Ramos, op. cit., p. 157, pp. 161-163; A. H. de Oliveira Marques, «A Conjuntura», in Nova História de Portugal (dir. de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques), vol. X - Portugal e a Regeneração (1851-1900), (coord. de Fernando de Sousa e A. H. de Oliveira Marques), Lisboa, Ed. Presença, 2004, p. 511.

[20] Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana (1870-1910), p. 49; Fernando Catroga, op. cit., p. 84.

[21] Passagem da imprensa da época citada em João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. 365.

[22] Quando da eclosão do movimento revolucionário do Porto, João Chagas estava preso por delito de imprensa, mas foi implicado na sua preparação.

[23] Neste parágrafo: A. H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 511; João Chagas, Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. 395, pp. 441-443, pp. 455-456; Rui Ramos, op. cit., p. 157, p. 163.

[24] Fernando Catroga, op. cit., p. 88.

[25] Cf. Fernando Catroga, op. cit., pp. 88-102; cf. Fernando Rosas, “A Crise do Liberalismo Oligárquico em Portugal”, in Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo (coord.), História da Primeira República Portuguesa, edição de bolso, Lisboa, Edições Tinta-da-China, 2010.